从突尼斯古老的犹太区到巴黎奥贝维利耶,途经克夫山区与贝尔维黛尔公园的重生温室……四位艺术家以艺术为梭,在历史经纬间编织联结。拉夫拉姆·查达德(1977)、希拉兹·舒尚(1980)、法拉·凯利尔(1980)与费莉尔·杜兰-祖阿里(1992)——这四位参展瑞米耶日修道院“持之以恒,金石可镂 الدوام ينقب الرخام”展览的艺术家,从周遭环境、地方叙事与调研场域的档案材料中汲取灵感,通过多元艺术实践,在图像、历史(官方与非官方)与时间痕迹之间,构建起精微的连结网络。

从突尼斯古老的犹太区到巴黎奥贝维利耶,途经克夫山区与贝尔维黛尔公园的重生温室……四位艺术家以艺术为梭,在历史经纬间编织联结。拉夫拉姆·查达德(1977)、希拉兹·舒尚(1980)、法拉·凯利尔(1980)与费莉尔·杜兰-祖阿里(1992)——这四位参展瑞米耶日修道院“持之以恒,金石可镂 الدوام ينقب الرخام”展览的艺术家,从周遭环境、地方叙事与调研场域的档案材料中汲取灵感,通过多元艺术实践,在图像、历史(官方与非官方)与时间痕迹之间,构建起精微的连结网络。

拉夫拉姆·查达德(Rafram Chaddad)于1976年出生在杰尔巴岛哈拉·斯吉拉(”小犹太区”)最古老的家族之一,在耶路撒冷长大。二十年前,他首次重返突尼斯,十年前,他在此定居。在这片土地上,他通过艺术创作探寻家族几乎消逝无踪的痕迹——这个家族所属的犹太社群堪称世界上最古老的社群之一。个人记忆的碎片与几乎未留存任何印记的社会在此形成强烈碰撞。查达德的作品形式本身就如朝露般短暂。他的行为艺术短暂占据着公共空间(土耳其浴室、鱼市、废弃犹太会堂、荒漠),其装置与雕塑延续贫穷艺术(Arte Povera)的精神,以极简资源依托既有关系网络生长。食物——作为承载记忆最深远的回声与凝聚人群的媒介——在其作品中占据重要地位。这位科班出身的摄影师对图像的多重角色及表征在个体与集体记忆构建中的作用尤为敏锐。

突尼斯视觉文化中无处不在的吉祥符号”鱼”与数字”5″(用于驱散邪恶之眼)成为他作品中的核心意象。在“Fish Smuggler” (走私鱼贩,2018)中,他以机场行李X光扫描的形式呈现手提箱中的五条鱼。这件灯箱作品首展于马赛的欧洲和地中海文明博物馆(Mucem),恰邻近查达德家族离开突尼斯后暂居的中转地。“母亲总让我带突尼斯的鱼给她,说那是无可替代的美味。于是我成了跨境‘走私’鱼的人。鱼类之所以有趣,正因它们不栖居于人类善于划界的陆地。当然人类也在海上划界,但鱼儿却能自由游弋于突尼斯与西西里之间——难道要称它们为意大利鱼?给鱼发护照吗?”

“仿佛我走进了记忆中的画面,成为了其中一部分。艺术创作无关怀旧或历史,只关乎当下。”

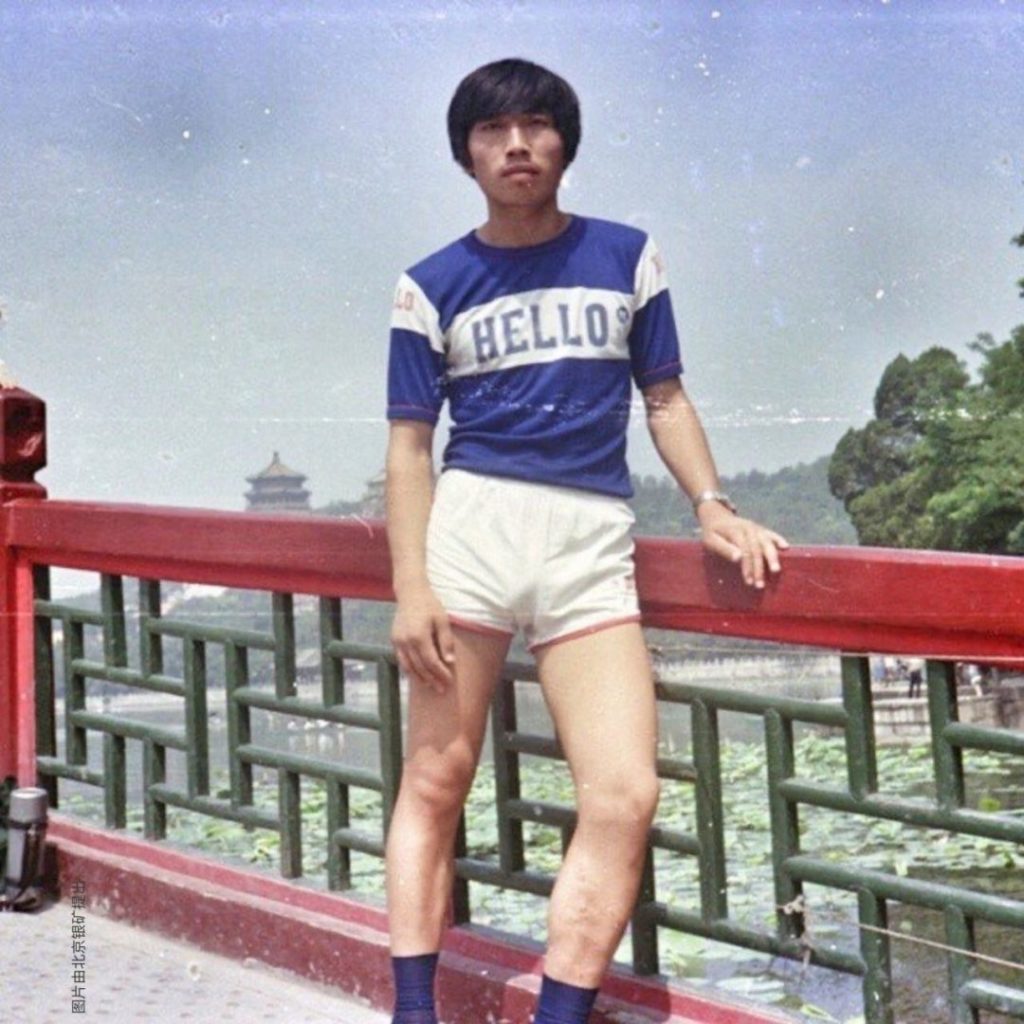

突尼斯犹太人口从1940年代的12.5万(近总人口3%)锐减至现今不足两千人。但这个千年社群仍以无形的方式留存于音乐、饮食与文化中。许多流散者再未归来,却将故土建构为失乐园——这种乡愁是流亡者的共通语言。在此背景下,查达德的回归轨迹显得叛逆而违逆直觉。通过祖辈口述的记忆、饮食、语言、老照片、仪式与迷信,艺术家的突尼斯身份在流离中得以延续。这些在流离中裹挟着的记忆符号与艺术家在突尼斯的现实日常突然相遇、相撞。

“2014年定居突尼斯前,我对这里的认知如同冻结的影像。母亲讲述的拉斐特社区、杰尔巴岛、逾越节羔羊…满是乡愁。而如今突尼斯犹太群体无论本土或流散者,总重复着Tounsi方言中的‘Ya hasra!’(逝去的黄金时代!)——人们仿佛宁愿沉湎过去,而不愿直视当下。”

因此查达德并非为了复活过去,而是想在当下激活被遗忘的场所、社群与叙事,重建历史抹去的联结。马赛克作为突尼斯最高贵的艺术形式,象征着迦太基与古代文明。在“History Class”(历史课,2023)中,查达德用马赛克再现祖母Khamsana的照片与黑人活动家Lotfi Ghariani之母Halima的形象。创作之际,针对黑人(无论突尼斯人或撒哈拉以南移民)的种族主义暴力正因官方煽动性言论而加剧——尽管反种族主义法案已于2018年通过。

通过这件作品,查达德以当代考古学的姿态,让被官方历史叙事遮蔽的面容重见天日。画面中祖母披着“Sefsari”,一种突尼斯传统面纱。艺术家与承接政府订单的Mouldi Kasem马赛克工坊合作完成创作。”黑人马赛克肖像极少见。为再现Halima的面容,我们七次窑烧深色石料制作微型马赛克。观众应能一眼感知作品的质问性。“History Class”(历史课。2023)揭示突尼斯犹太人、黑人与女性在官方历史叙事中的缺席,但更关乎对’身份绝非单一’的思考。”

想了解更多拉夫拉姆·查达德的作品,请前往他的个人网站。

在法生活二十载的突尼斯艺术家希拉兹·舒尚(Chiraz Chouchane)构建了一个符号、物件、词语与多重存在交织的独特宇宙。她的创作横跨绘画、行为、摄影与电影,形成具有萨满特质的加密诗篇——既带着朴素艺术与灵性主义的纯粹,又保有概念艺术的实验锋芒。这位艺术家以超现实主义者探索集体无意识的方式,却开辟了自己的路径。如同“Leïla et les fantômes”(莱拉与幽灵,2023)中解构法突殖民伤痕的尝试,她召唤幻象、隐秘符号与编码语言,试图揭示理性逻辑与主流叙事之外的真相。

与践行自动书写并寻求打破梦境与现实边境的超现实主义者相似,希拉兹·舒尚让作品在偶然与本能中自我生长。她与德国哲学家布鲁诺·哈斯合作的梦境诗歌即是一个例子:艺术家将她梦中梦到的词语和句子记录下来,而后与她的老师惊讶发现(当时她在索邦大学攻读艺术和艺术科学博士学位),这些看似毫无逻辑的梦呓,竟与古德语产生神秘共鸣,尽管舒尚本人不是德语使用者。

“我用墨水与水彩绘制的微型风景与人物,取代了那些被移除的虔敬圣像。虽非刻意为之,但寻找超越宗教框架的神性形象的渴望始终存在。”

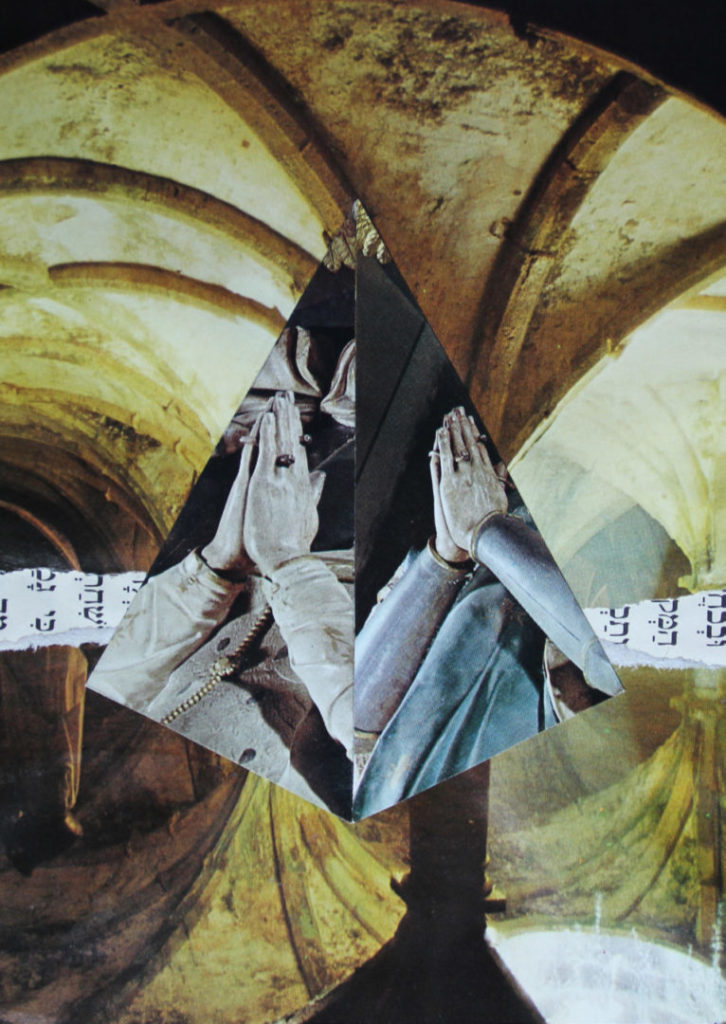

希拉兹·舒尚还借鉴了超现实主义的其他技法——拼贴、蒙太奇、自动绘画和物件再造。但与超现实主义者主要依赖弗洛伊德精神分析不同,她融合了多种思想传统,将哲学、神学、人类学和实验音乐的影响交织其中,同时汲取阿拉伯与欧洲文化的养分。在新冠疫情初期创作的“Codex 19-20”(《法典19-20》系列,2020-2022)中,她汇集了艺术史和摄影集中天空、植物与动物的图像,中世纪的基督教圣像,以及文艺复兴作品的复制品。这些视觉元素与波斯苏菲派神秘主义者侯赛因·哈拉智(858-922)的阿拉伯语著作、犹太教 Breslev 派拉比纳赫曼(1772-1810)希伯来语写就的“Tikkoun Haklali“节选并置。

在这些素材中,她裁切出细节或碎片,将其重组为三角或金字塔状的构图,仿佛悬浮于白纸表面。这些形状既似燧石锋芒,又如剑尖寒光,亦或水晶棱角。”我将这种形态视为一种天界锐体,”艺术家向我们阐述,”它的平衡点如同辩证的节点——既分离又联结,更像一个能量汇聚的源点,意义与语言皆向此归趋。”这些被她称为”摄影蒙太奇/拼贴”的作品,通过异质元素的并置,催生出梦境与现实、神圣与世俗、图像与文字相互交织的视觉诗篇。

在“Codex 17-18”系列(《法典17-18》系列,2023)中,希拉兹·舒尚改造了从网络或宗教书店购得的“卡尼维”(canivets,小型圣像画)。这些17至19世纪欧洲流行的虔敬图像,多以精裁纸本制成,时而辅以烫金或印刷工艺。艺术家镂空其中的基督教圣像,仅保留画框并置入新形象。“这需要匠人般的精细,因为卡尼维极其脆弱。耐人寻味的是,‘卡尼维’一词本身即指雕刻刀具——那种能切割镌刻的锋刃。锐利的刀尖既消除原有图像,又为画面开启新维度。正如阿甘本论及葬礼上替代君主身体的蜡像时所言,这是一种’图像的祝圣‘。”

“我用墨水与水彩绘制的微型风景与人物,取代了那些被移除的虔敬圣像。虽非刻意为之,但寻找超越宗教框架的神性形象的渴望始终存在。我想让它们更具普世性。这些新形象带有的萨满特质,或许正是那种被人类让渡、通常独属神明的神圣性。所谓祝圣,本质是赋予世俗之物以神性。”

“我的图像创作如同一次实验,近乎也与考古学的探索。我试图通过干预现成图像,来揭示潜藏其下的另一种存在……”

“Codex 21-22”(《法典21-22》,2025)是专为瑞米耶日修道院“持之以恒,金石可镂”展览创作的系列作品,其载体是数年前在普罗旺斯艺术家丈夫家阁楼发现的溴化银明胶玻璃底片。这正体现了希拉兹·舒尚典型的创作路径——媒材先于创作行为:她总会长期保存那些触动她的物件,待时机成熟才赋予新生。这些底片上原本可能记录着百年前姻亲肖像的图像已近乎完全消褪,只在黑褐色表面残留银灰色的化学痕迹。岁月在感光表面造就的蚀变与降解,恰似一场自然的显影过程。

手持刻刀与铜版针,希拉兹·舒尚再次在这些底片上镌刻出手绘的符号与图形:手掌、眼睛、林木的片段、根茎网络、微型人像等等。部分底片则刻意保持原貌——时间已在其表面自然蚀刻出”美丽的枝状纹与星丛”。这种古老的显影工艺本身便承载着完整的文化记忆,参与着人类想象与表征体系的构建。当法国的溴化银底片记录着家庭生活时,在突尼斯,这种介质却被欧洲旅行者、法国使团和保护国时期的工作室所垄断,成为殖民文化凝视下的工具:它们拍摄领土、固化街景,将当地风物与”土著类型”永远框定在充满殖民意识的取景框中。

通过对这些影像媒介的再占有,希拉兹·舒尚颠覆了那个冻结突尼斯形象长达百年的殖民美学。她开辟出一个聆听他者世界的空间。“我的图像创作如同实验,近乎业余考古——总试图通过干预现成图像,来揭示另一种‘存在’。那种‘一幅图像可能隐匿另一幅’的幻想始终萦绕着我!于是我用刻刀刮擦、擦除、拼贴、置换、裁剪、重组…本质上是在解构图像,让被遮蔽的记忆显影,甚至当虚空无物时重新发明记忆。”

“法典”作为宗教典籍与科学论著的历史载体,在此被希拉兹·舒尚建构为虚构的血脉谱系。这三个系列作品共同”追寻着趋向时代错位视角的和解记忆或起源”。在她的动态历史观中,过去与现在并非线性分离,而能在某个“闪光”瞬间相互穿透转化。异质元素以崭新方式聚合,揭示不同时空之间隐秘的联结——昔日的殖民档案与当下的解构实践在此共振,意义正诞生于这种对峙的锋芒之中。

想了解更多希拉兹·舒尚的作品,请前往她的Instagram。

法拉·凯利尔(Farah Khelil)通过融合摄影、绘画、装置、雕塑、影像与艺术书籍的混合实践,质询艺术展示与中介的运作机制。当作品被置于某种展览惯例中时,它们的感知方式、语境构建与阐释逻辑究竟如何被形塑?档案与民间生产物(明信片、行政文件、历史书籍、作品全集)在其创作中扮演核心角色,成为她追踪图像轨迹、分析其生产传播语境的考古工具。

“在突尼斯美术学院求学时,我几乎接触不到博物馆或画廊的原作。唯有通过艺术史书籍和作品全集,才能理解艺术的真义。”正是这段经历促使凯利尔发展出一套概念性方法,持续叩问艺术作品的感知方式与传播形态。她的创作如同精密的转译装置:通过收集、解构并重组现实元素(文本、图像、档案、声音等),最终呈现碎片化且多元的再诠释。各类媒介在她的手中形成独特的语法——炭笔素描可能蜕变为装置艺术的蓝本,档案文件常被转化为视觉诗歌,而殖民时期的明信片则在解构中获得新生。

“通过‘Effet de Serre’这一作品,我希望能催生某种形式,激励专业学者或青年研究者对突尼斯植物殖民史展开更深入的科学考察。”

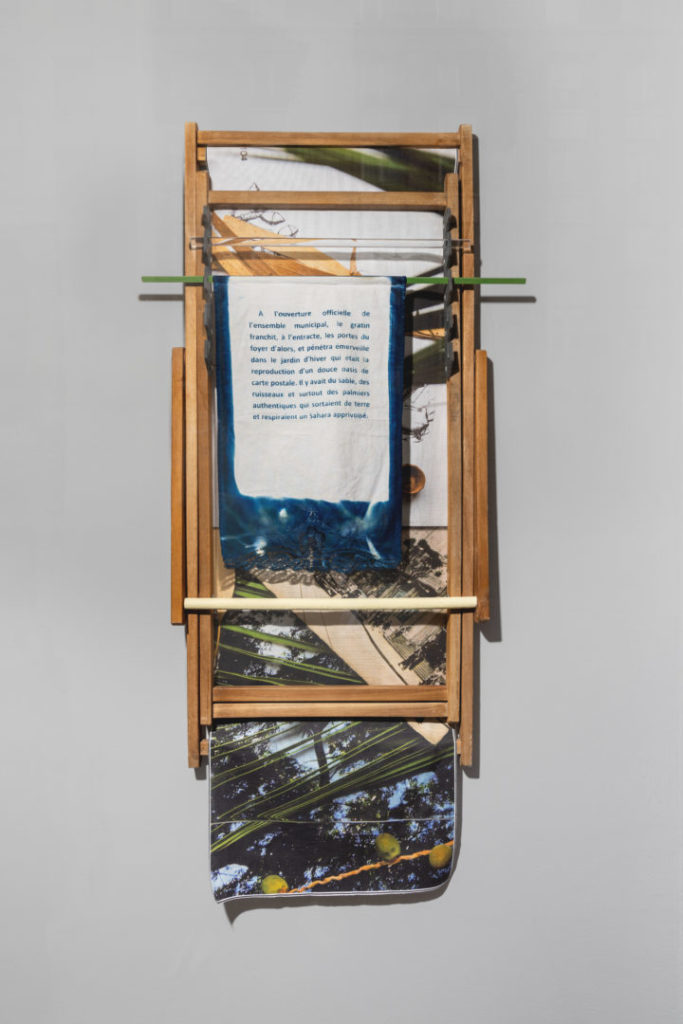

“Effet de Serre”(温室效应,2012-2022)是一个由艺术家发起的多维项目,围绕突尼斯贝尔维黛尔公园市政温室的改造展开。该项目始于2012年的调研阶段,最终在2021至2022年间以展览和出版物形式呈现。法拉·凯利尔通过此项目探索了突尼斯地标性建筑棕榈馆的历史,并将研究发现融入修复后的温室空间。这一创作的契机源于突尼斯革命后数月,艺术家远距离阅读萨米·戈尔巴尔的论文《布尔吉巴的孤儿与先知的继承者》。作者深入剖析了棕榈树与桉树这两种在突尼斯无处不在的植物象征——前者关联神圣与传统,后者象征殖民与现代性,二者共同构成了突尼斯文化基因中的双重叙事。

当发现桉树是保护国时期引进的外来物种时,艺术家开始重新审视她熟悉的生存环境与历史、植物学及表征方式的关系。通过与专攻当代艺术中植物政治学的策展人克莱莉娅·库索内(Clélia Coussonnet)进行档案研究及深入对话,凯利尔的创作逐渐聚焦于棕榈馆的历史——这座1902年保护国时期落成的冬季花园,历经数次身份转换:赌场、音乐厅、一战时期的诊疗所、电影院、1942年轰炸后的废墟、展览馆,直至如今的购物中心。建筑功能的嬗变,成为反思突尼斯历史与文化空间演变的绝佳样本。

法拉·凯利尔摒弃传统展览模式,选择对贝尔维黛尔公园废弃市政温室进行改造。这一艺术-政治行动颠覆了艺术生产的常规逻辑,对公共空间职能与观者在作品中的定位提出质询。最终完成的装置创造沉浸式体验:经修缮的温室中,植被、档案与艺术作品相互交织,由此重新定义展览作为”感知装置”的范式——它结构性地塑造着参观者的认知与行为方式。

在与突尼斯现当代艺术中心(CEMAT)的访谈中,凯利尔如此阐释温室项目:“市政部门授权我对空间进行干预改造。我首次领导跨领域团队,与专业公司、工人、园丁和植物学家协作。语言差异时而阻碍意图传达。历经两年疫情阴霾下的施工,温室最终完成整体蜕变。”

“在此过程中,我将个人研究所得与档案材料转化为艺术装置,使感性体验与辩证思考相互交融。象征超验与垂直性的棕榈树,关联着现世与水平性的桉树,共同引导我对空间的思考,并最终构成装置的骨架结构。受商业场所棕榈馆的启发,我在作品中融入了橱窗、展柜等视觉元素。”

通过将“生命体”置于创作核心,凯利尔促使我们重新审视与环境及艺术体制的关系。“Effet de Serre”及其对废弃建筑的活化,旨在揭示一段鲜为人知却影响至今的历史:“由于该建筑的档案记录极为有限,我期待通过此项目催生某种形式,激励专家学者或青年研究者深入考察突尼斯植物殖民史及棕榈馆变迁——这座建筑的转型本身便是殖民主义的生动注脚,既昭示法国在改变该国建筑形态中的角色,也折射出政治与城市规划的深刻变革。”

当文献与照片支离破碎时,如何使历史显形?在温室展览后的创作中——那些标题暗含植物学意味的作品里——艺术家采用拼贴并置的手法:原始蓝晒图纸、棕榈馆老明信片、氰版摄影、绘画、新拍照片与档案文本节选,被以不同形式重组。“Feuillages”(叶序,2023)将档案图像、氰版作品与绘画叠加,形成类似植物叶片结构的垂直地层;“Photosynthèses”(光合作用,2022-2023)则对棕榈馆档案影像及原址照片制作的蓝晒图进行图形干预,与植物光合的生物过程形成隐喻呼应。通过调用现成物与档案,或对场所原生功能的转译,凯利尔不仅复活了记忆,更刻意保留某种阐释的暧昧性——她拒绝强加单一解读,而是邀请观者参与主动诠释。这种对展览规范框架的祛魅,既质询了艺术机构叙事的方式,也参与着想象力的去殖民化进程。

想了解更多法拉·凯利尔的作品,请前往她的个人网站或Instagram。

费莉尔·杜兰-祖阿里(Férielle Doulain-Zouari)始终将日常琐事与平凡姿态作为艺术实践的核心母题。无论是工业材料(塑料绳、金属线、电缆、PVC管、海绵碎块)、手工艺原料(陶瓷、赤陶、吹制玻璃),还是有机物质(泥土、木材、沙粒、灰烬),经她转化后皆显现出隐匿的美学与象征潜能——寻常物中的非凡性由此昭然。通过能引发身体亲密接触的材质(观众时而被允许触摸作品),借助沉浸式装置(可穿行的巨型建构),运用基础手工技艺(编织、打结、拼装),艺术家营造出零距离的感知情境,使艺术与集体经验产生共振。观众在主动凝视中被引导重新审视那些隐形于日常的物质,由此激发对话与沉思。

费莉尔·杜兰-祖阿里近年频繁驻足于突尼斯西北部的克夫山区——其丈夫计划接手家族农场的地方,这片土地也承载着她的童年记忆(母亲原籍克夫城)。这个曾被誉为罗马帝国“粮仓”的丰饶之地,如今却沦为全国最贫困区域之一。气候变化导致的干旱与水资源管理问题正侵蚀传统农业,家族耕作没落与乡村人口流失随之而来。浸润于当地经济现实中的艺术家,用智能手机记录每日漫步时在自然中察觉的痕迹。这些痕迹构成了一种由环境自发生成的无意识艺术形式。

对费莉尔而言,以植根于突尼斯历史的方式耕作土地,不啻一场时光回溯的仪式。

在她名为“Inventaire des adventices”(杂草图谱)的系列中,她系统记录了数十种作物田间自生植物——这些或益或害的野草,通过与农作物争夺水土、光照与矿物质的生存竞争,颠覆了自然与文化间的经验关系。而“Quotidien”(日常)则辑录了人类劳作在自然中刻画的图形痕迹:泥土上的轮胎压痕、耙犁勾勒的几何纹样、石砾堆叠的偶然构造,以及那些塑料篷布与电缆——它们刺目的人造蓝色,与自然环境形成视觉对抗。

这些日常生活的数字档案成为艺术家的形式储备库——她从中汲取灵感,创作了黏土装置“Ce qu’elles façonnent de jour comme de nuit”(她们日夜塑造之物,2024年巴黎Septième画廊展出)与“Tilling the Soil”(耕壤,阿布扎比卢浮宫展出)。该装置由160块赤陶砖组成棋盘格阵,陶砖由南部女性陶工烧制,艺术家亲手刻凿纹路于其上,由此叩问手工劳作能否作为重连自然的媒介。对费莉尔而言,以植根于突尼斯历史的方式耕作土地,不啻一场时光回溯的仪式。由此产生的动作缓慢而精密,某种意义上,它们是对世界加速与工业化的一种抵抗姿态,重申着人类需要重返与物质协作、追寻平衡的时间维度。

为瑞米耶日修道院的展览创作的“Moirage naturels”(自然蜃景,2025),费莉尔·杜兰-祖阿里从其“Inventaire des adventices”与“Quotidien”两个档案中汲取素材。她将图像印制于微孔自粘乙烯基薄膜,固定于蓝色塑料网格之上——这些本用于农田护作物的网格,在空气与阳光作用下泛起粼粼微光。艺术家运用克夫地区农民常用的再生材料(枯木、麻绳)搭建枝状结构,让嵌满数字档案的网格有机延展于其上。智能手机拍摄的像素点,经由两种不同孔径塑料网格的叠加而被放大;光线折射与塑料褶皱产生的波纹叠影,使原始图像进一步异变。“Moirage naturels”本质上重构了一套生态语法,引导观者感知自然平衡之道:生态系统中各要素如何协同运作,人类活动又如何扰动这种精微互动。

© Doors Menyi 2025 | Credits | Legal Mentions

订阅本站