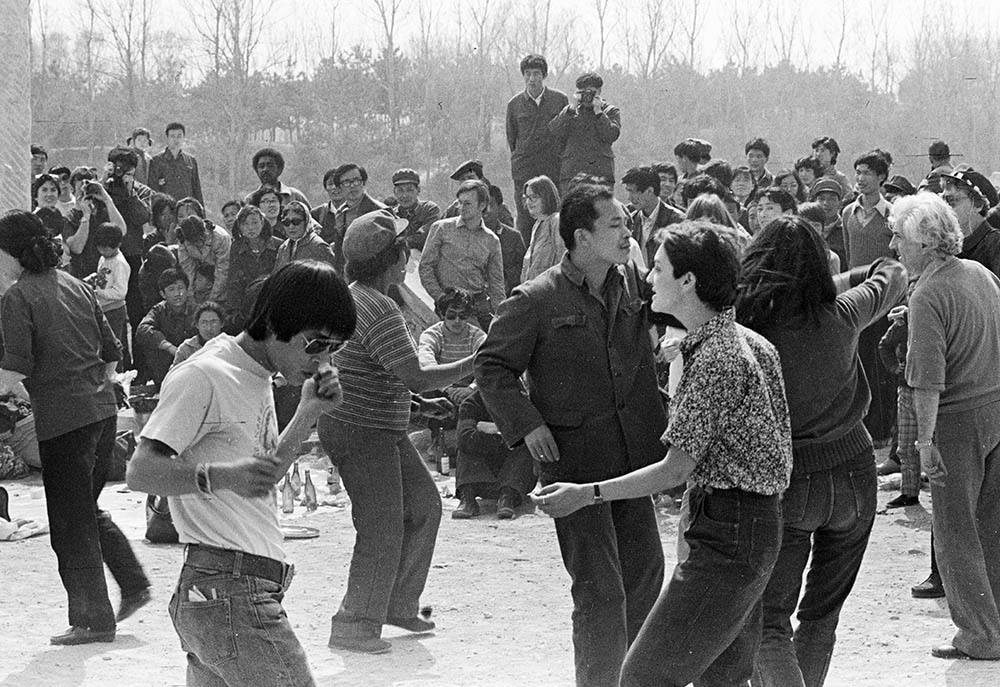

从20年代中国现代艺术的先驱(如徐悲鸿、林风眠、常玉、潘玉良),到80-90年代的艺术浪潮(王克平、马德升、陈箴、黄永砯、沈远、杨诘苍),整个20世纪,巴黎始终是中国艺术家的重要归宿。在这里,他们不仅锤炼了自己的艺术实践,也推动了法国艺术机构和公众对于非西方艺术的理解与接纳。

在值蓬皮杜艺术中心举办的中国当代艺术群展之际(2024年10月9日至2025年2月3日)出版的最新一期中法双语特刊中,中国当代艺术杂志《艺术界》(LEAP)回顾了这一段历史,并聚焦于出生于80-90年代、生活或曾生活于法国的新一代中国艺术家。LEAP好奇:在法国生活过的年轻一代艺术家们,是否有某共同的经验 ?这些经历又如何反映在他们的艺术创作中 ?

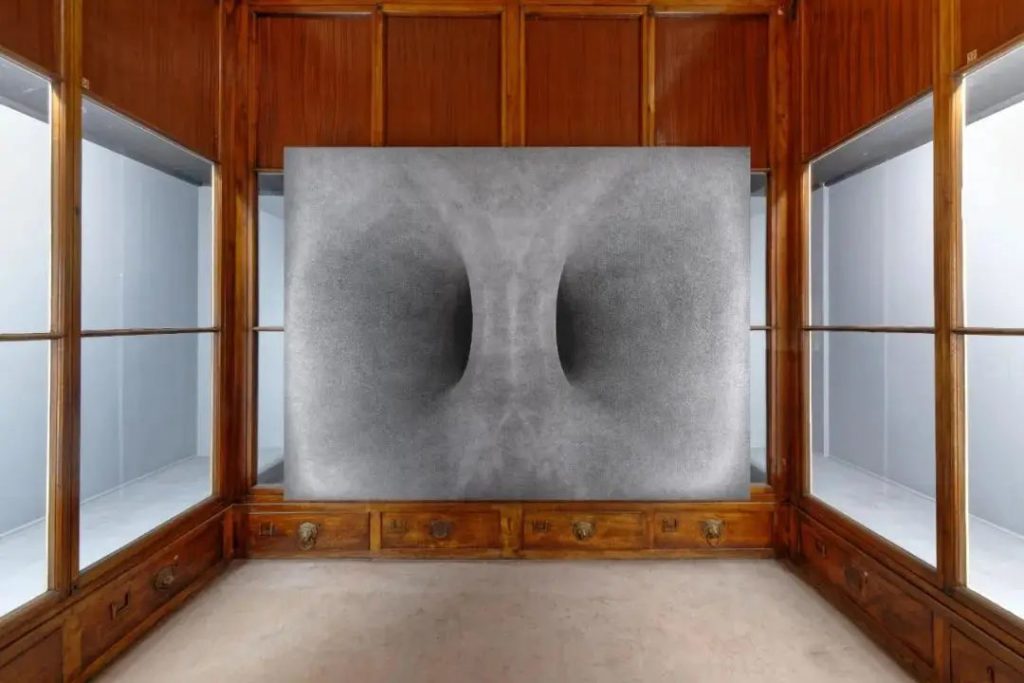

七位艺术家——韩倩、黄含康、李雨航、刘广隶、王裕言、张云垚和赵玉——分享了自己往返于不同文化之间的经历,对中国身份、西方文化影响和教育经历的反思,并探讨了如何在对这些经历保持批判意识的同时,使之滋养自身的创作。

本圆桌论坛载自《艺术界》(LEAP)杂志中法特刊《不居》(2024)。这本特刊旨在从跨学科的中法视角出发,激发艺术家、评论家和研究者对当代艺术和跨文化问题的深入思考和讨论。

采访:游伊一

翻译:吴品承