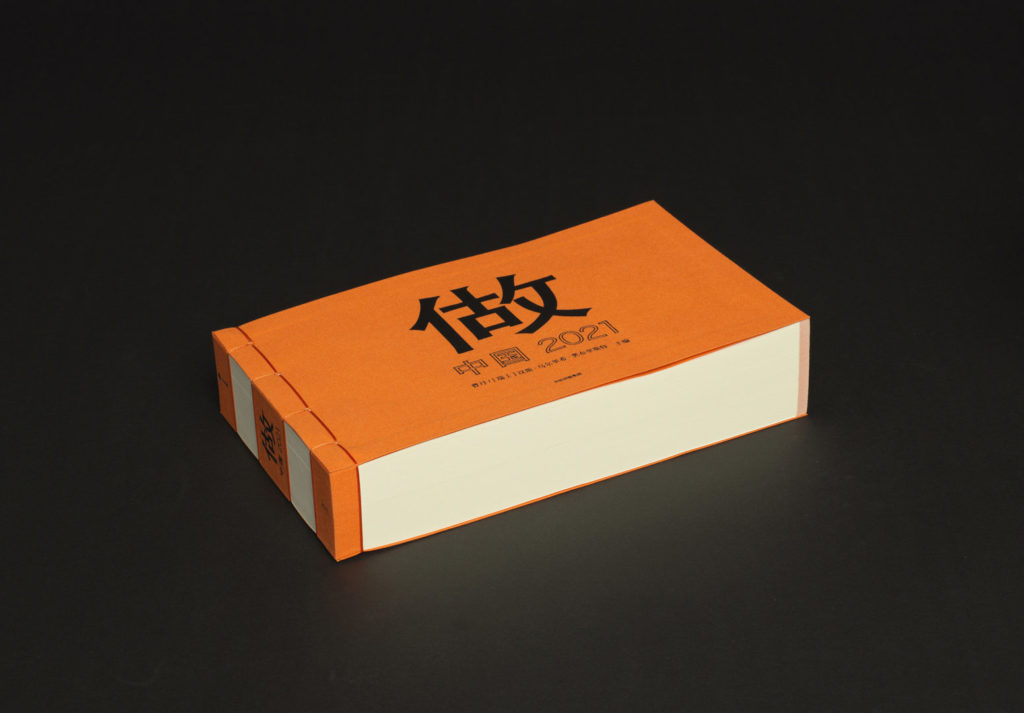

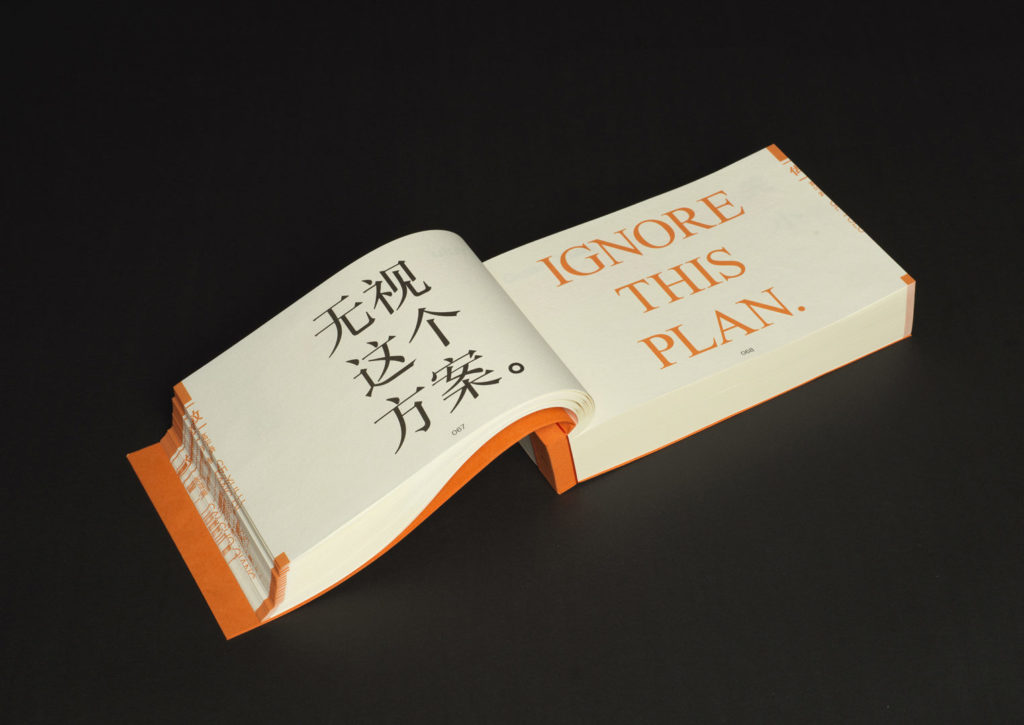

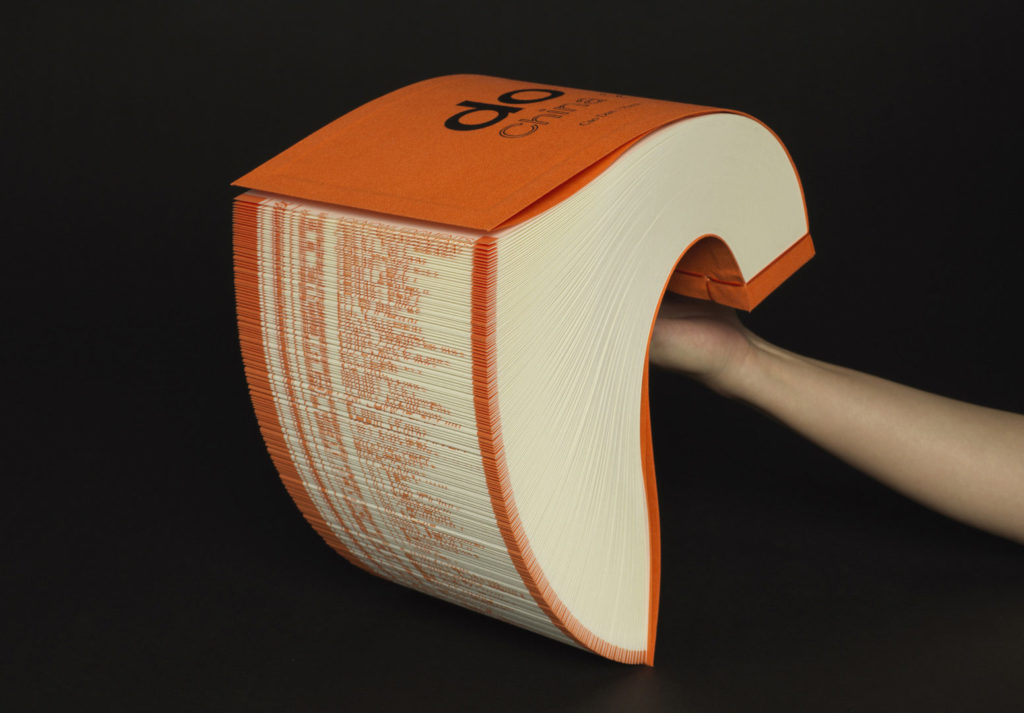

曹丹,资深艺术媒体人、策展人、纪录片导演,1972年生于广州,现生活和工作于上海和巴黎。现任超媒体集团(原现代传播)艺术平台总裁,兼任《艺术新闻The Art Journal》《艺术世界ArtReview》《艺术界LEAP》出版人。她曾出品和执导多部纪录片,并与多个在中国的法国文化艺术机构和品牌基金会合作,其中包括“中法文化之春”、上海西岸美术馆与蓬皮杜艺术中心的五年展陈合作、集美·阿尔勒国际摄影季等,2021年担任法国里尔“开物:当代中国的日常与想象”联合策展人,同年与国际策展人小汉斯Hans Ulrich Obrist联合主编艺术书《做-中国2021》等。

本专访载自LEAP杂志中法特刊《不居》(2024)。这本新刊旨在从跨学科的中法视角出发,激发艺术家、评论家和研究者对当代艺术和跨文化问题的深入思考和讨论。

采访:贺婧