毕加索——一位天才的诞生

此次展览由国立巴黎毕加索博物馆藏品总监艾米利娅·菲利普策划,并专为此次在中国于UCCA的呈现而进行构思设计与组织,囊括了毕加索(1881-1973)创作的34件绘画、14件雕塑以及55件纸上作品。 这些创作于1893至1921年间的作品,共同展示了这位现代艺术史上最为大胆、最具原创性、最为多产的天才——毕加索的艺术创作的形成与演变过程。 展览中所呈现的三十年涵盖了青年毕加索的艺术发现与酝酿时期,期间他的风格经历了多次转变:从学徒时代的学院派现实主义,到战后向古典风格的回归;从蓝色时期和粉色时期交替出现的忧郁和情感相关主题,到他具有开创性的原始主义探索,后者引导他最终转向立体主义。 与惯常将毕加索的艺术生涯简化为一系列严格定义和相互封闭的创作时期的策展方式有所不同,此次展览在不同创作阶段之间保留了开放性和穿越性的视角,由此呈现同时存在于毕加索身上多种看似矛盾的艺术语言,也使观众得以体察这些艺术风格转变背后的历史与个人生活现实。 国立巴黎毕加索博物馆内可观的馆藏–包括5000件艺术作品和20多万件档案物品–得益于1979年和1990年的两次代税捐赠(一种替代遗产税的方法),它们分别来自于艺术家本人的继承人和其遗孀的继承人。本次展览是国立巴黎毕加索博物馆在其2014年的机构振兴之后,于新任馆长洛朗·勒邦及其新策展框架的领导之下,在中国进行的首次重要尝试。 UCCA当代艺术中心是中国领先的当代艺术机构。它于2007年开馆,并在2017年由一群坚定的中国和国际赞助人支持下重新启动。2019年,建筑公司OMA主持设计了UCCA场馆改造,本次展览开启了其发展的新阶段。 UCCA馆长兼CEO田霏宇表示:“对于UCCA而言,此次展览标志着我们实现了自2007年创办以来即秉持的一个梦想,我们不仅展示当代艺术的最新发展动向,而且通过展示现代大师的创作,来审视当代艺术的根基。我们相信,毕加索的故事与我们中国的观众是相关的,因为这里的独立个体仍在继续应对创造力、独特性和革新性的挑战。” 展览于UCCA面积1800平方米的大展厅内呈现,阿德里安·卡迪工作室(Studio Adrien Gardère)为展览特别设计了展陈空间。 该展览共计吸引了40万名参观者,并产生了2500份媒体剪报,在微博上的传播触及达700万人。 “毕加索——一位天才的诞生”划分为六个不同章节: 1- “早期毕加索”聚焦于毕加索自童年时期开始的创作及艺术家早期受到的影响,在这一阶段,他创作了《戴帽子的男人》(1895)和《古典雕塑石膏像写生习作》(1893-1894); 2- 在“蓝色和粉色毕加索”阶段,艺术家放弃模仿前辈的后印象派绘画风格,转而塑造真正意义上最早的个人风格,并逐渐确立了最初的艺术身份,其作品包括《疯子》(1905)和《兄弟俩》(1906); 3- “驱魔人毕加索:《阿维尼翁的少女》的革命”展现了艺术家简化形式和空间的探索,在寻找、发明新的艺术语言的过程中,他创作了《自画像》(1906)等作品,并孕育杰作《阿维尼翁的少女》(纽约现代艺术博物馆,1907),开启了一场彻底改变二十世纪艺术的革命; 4- “立体主义者毕加索”中,艺术家对“标志物”等符号元素的运用催生出了立体派作品,如《弹曼陀林的男子》(1911)和《壁炉旁的男人》(1916); 5- “多变毕加索”着眼于艺术家对古典的致敬、引用与革新,《恋人》(1919)、《习作》(1920)等作均展现出毕加索独特的艺术探索,艺术家为俄罗斯芭蕾舞团出品的舞剧《三角帽》(1919)设计的舞台布景、服装和幕布亦在这一部分中呈现; 6- 展览的最后部分展示了艺术家1927年至1972年较为晚期的一系列杰出绘画和雕塑作品,这些作品清晰地展示了毕加索青年时期的艺术实验所产生的影响,亦勾勒出贯穿他创作生涯的主题与基本原则。 在展览期间的4个周末,UCCA举办多项公共活动,包括“对谈”“影像艺术交流”“表演艺术交流”。超过600人参加了活动,7万人观看了现场直播。 “毕加索在中国”系列高峰论坛将通过学者演讲和对谈的形式,全面诠释毕加索与中国的关系 电影放映包括亨利-乔治·克鲁佐的《毕加索的秘密》等经典影片以及动画作品《现代艺术之旅》等创意新片。 钢琴家高平,编舞双人组“I Could Never Be A Dancer”以及3C艺术音乐组合以毕加索的绘画及其参与的戏剧为灵感,为观众带来了原创作品。 展览期间,UCCA基金会精心策划一系列儿童艺术教育公益项目。小观众在购买了特别纪念品后,可以参加导览参观和艺术工作坊;所有收益将由UCCA基金会所得,以用于支持针对艺术教育尚未触达的儿童群体展开的艺术教育普及工作。受到毕加索创作的发展历程启发,UCCA的著名公教项目UCCA儿童艺术中心(UCCA Kids)将于毕加索展览期间推出一系列艺术工作坊,共分为五个主题:“快乐的小画家”、“情绪的色彩—粉与蓝”、“古老文明的启示”、“重塑绘画的维度”和“走进毕加索的舞台世界”。 合作伙伴、赞助与支持 作为2019年“中法文化之春”系列活动的重要组成部分,本次展览获得了法国驻中国大使馆的大力支持。 展览获得了摩根士丹利、苏富比、艺术跨界合作伙伴玛丽黛佳以及舍得酒业股份有限公司提供对慷慨支持。 感谢合作伙伴天猫新文创、中国妇女发展基金会“妈妈制造”公益项目、WILLIAMISM、友邻优课的支持。 展览的儿童教育项目由英氏婴童用品有限公司及英氏儿童成长基金会、天猫商城提供慷慨支持。展览由明基BenQ提供影像解决方案,红日照明提供专业照明设备支持。 分众传媒提供全国广告宣传支持。本次展览的住宿与相关活动由北京诺金酒店倾情支持,展览出行由谛珞轲旅游咨询有限公司支持。美术馆环保墙面解决方案由多乐士独家呈现。UCCA同样感谢尤伦斯艺术基金会理事会、尤伦斯当代委员会和UCCA Young Associates成员,以及UCCA战略合作伙伴彭博、阿那亚的支持。

开物:当代中国的日常与想象

公元前五世纪,”君子”这一概念–以及由此引申出的“贤者”“圣人”等中国文人的形象–随着孔子的出现而确定。几个世纪以来,”文人”一词已经演变为更广泛地指精通诗歌、书法、音乐或绘画艺术的知识分子,并且他们不断寻找具有高雅审美的器物。自古以来,中国的皇帝、学者和官员收集非凡器物,并鼓励工艺艺术的发展。 中国器物被视为复杂的象征和技术的代表,自与中原帝国的第一次交流便点燃了西方世界的想象–中国丝绸在古罗马非常受欢迎。在18世纪,这种热潮随着 “中国风”的引入而增长。 来自中国或受中国启发的陶器、瓷器、家具和挂毯等产品被欧洲各地大量地进口和生产。然而,在19世纪和20世纪,由于中国受到鸦片战争、帝国灭亡、国共内战、中日战争和文化大革命(宣布消灭 “四旧”)的冲击,这些行业经历了衰退,无数的艺术品流散各地或被销毁。 随着1980年代的经济改革和对外开放,中国全面接受全球化和工业化。它迅速将自己转变为了 “世界工厂”,生产由其他国家设计并以低成本制造的大众消费产品。 360° 数字展览 该展览将全面呈现三十位(个)艺术家、设计师及设计工作室的创作。无论是艺术作品、设计产品、手工艺品还是日常消费品,它们的汇集既展现了普通中国人的日常生活肌理,亦呈现出关于生活之美的想象力和创造性维度。 展览“开物:当代中国的日常与想象”汇集了多样化的观点和问题,探讨传统器具其功能和设计如何演变,同时也对于当代和未来生活方式做出思考与展望。 更多信息关于里尔作为2020年设计之都和通过设计展 “设计上海 “的中国当代设计的信息 了解展示黄锐艺术作品的其他项目:《重生》、《星星》等

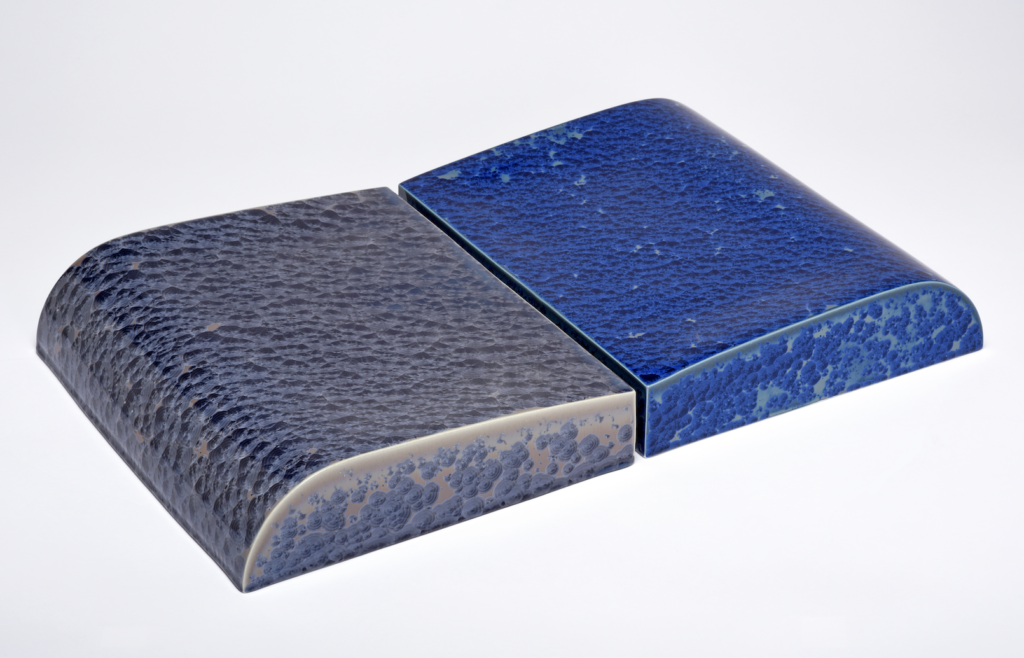

BING ! BING ! 砰砰! 当代陶瓷艺术展

在汉语中,“砰”[pēng]这个字相当于法语的拟声词“bing!”:它是震撼与碰撞之声,意味着一次破裂,一场改变现实的突发事件。 展览“BING!BING!砰砰!”是一场东西方的相遇,艺术家们在此充分发挥陶瓷材料的特性:陶瓷坚固又脆弱,能够讲述故事,并且具有文化意义,在中国的景德镇和宜兴,在法国塞夫尔、利摩日等地,都已成为独具一格的文化遗产。刘建华(1962),伊曼纽尔·布斯(1969),耿雪(1983),齐倬(1985)和路易丝·弗莱德曼(1989)。他们各具风格,各成特色,从当代角度重新诠释了传统的陶瓷艺术。 陶瓷被塑造成多种样态,以各种形式表现,成为艺术家们的实验对象,如雕塑、写作、表演和录像艺术等。在与陶瓷这一媒介形式相关的美学语言和文化意义的碰撞中,艺术家们有时会富有意趣地玩起文字游戏,通过色调的突变还有各式各样的效果,解读陶瓷艺术的秘密,并以令人意外的方式呈现出来。 当代陶瓷艺术名家刘建华、伊曼纽尔·布斯,还有年轻一代的艺术家耿雪、齐倬和路易丝·弗莱德曼等,都致力于探索陶瓷的物理特性及其在技术下幻化成形的机制,乃至研究其局限性。陶瓷在其原始状态下具有柔软性和韧性,在烧制过程中可承受超过1300°C的高温,最终凝固成形后又极为脆弱,这使得陶瓷富于光泽和颜色的变化,而不是单调的苍白。 展览“BING!BING!砰砰!”还叩问了艺术家与陶瓷材料之间的关系,在匠心与灵感、预设与偶然、技巧与情感的紧张关系之间,探究艺术家与大地、与火的对话。展览中的作品因此承载了艺术家在材料上的烙印,有时甚至与陶瓷本身成为一体。 合作伙伴:佩斯画廊(Pace Gallery),朱塞·昂特布里斯画廊(Jousse Entreprise),卢和鲁画廊(Loo & Lou Gallery)。 鸣谢:法国国家陶瓷博物馆-塞夫尔国家陶瓷制造局。 刘建华 刘建华是他这一代最著名的中国艺术家之一。 他12岁来到景德镇,在中国瓷都度过了十四年的时光,学习陶瓷工艺和艺术。他将陶瓷、新物质、综合材料结合在一起进行雕塑和装置,形成了一套实验性创作方法,并以哲学的方式来塑造陶瓷的形式和材质。 作为一个当代艺术家,刘建华对全球化背景下的中国文化和材料发展史提出疑问 。刘建华曾多次代表中国参加威尼斯双年展。 艺术家个人网站 伊曼纽尔·布斯 伊曼纽尔·布斯(emmanuel boos)被公认为法国最好的陶瓷艺术家之一,他自14岁起就接触了陶瓷艺术。伊曼纽尔·布斯是典型的世界公民,他曾在韩国、中国、法国和英国生活,直到2015年,他把工作室定在了德国。2016年至2019年期间,他是塞夫尔国家陶瓷制造局(Manufacture de Sèvres)的特邀艺术家。2021年,他还受邀参加巴黎市立现代美术馆的“与火共舞”展览。他目前的作品偏爱封闭的形状、虚假的饱满、表面和体积:鹅卵石、立方体、盒子或书籍,都是神秘而抽象的。艺术家探索意外的灵感和幸运的偶然,并寻找“美丽的不完美”。 艺术家个人网站 耿雪 耿雪是一位以多种媒介进行创作的中国艺术家,她将传统的陶瓷艺术与当代艺术形式(视频、动画、装置艺术等)相结合。无论是佛教宇宙论,古典文学亦或是道教和西方审美传统,传统文化的一些创作主题始终给予耿雪灵感。她着眼于陶瓷的转化能力及其脆弱又坚固的特质,在几乎魔幻的宇宙中,打通物理世界和精神世界间的边界。2019年,耿雪作为中国馆的代表艺术家之一参加了第58届威尼斯双年展。 Instagram 路易丝·弗莱德曼 路易丝·弗莱德曼(Louise Frydman)定居于法国勃艮第,她的职业生涯始于使用白纸创作轻巧精致的艺术品。自2015年开始,路易丝转向陶瓷艺术。在处理陶瓷时,她保留了纸张的白色哑光以及材料的细腻质地。“我通过以一种空灵的方式来处理我的作品,作品通常尺寸较大,我借此来发挥力量,从而在坚实和脆弱之间寻求交汇。一朵花瓣,一棵树,一阵风……都是我尝试表达的情感。“ 艺术家个人网站 Instagram 齐倬 齐倬(1985年出生于辽宁阜新)毕业于勒芒高等美术学院,日内瓦艺术设计大学和利摩日国家高等美术学院,自2008年以来一直在法国工作和生活。作为艺术家,齐倬的创作基于文化冲击这一理念。他着眼于日常见闻的语义和语言冲击所激发的文化异质性及其误解,通过所产生的经验来丰富自己的艺术实践。他富于幽默感,将陶瓷艺术与传统和专业技艺相碰撞,而全球化未经过渡或翻译就将这些因素粗暴地混在一起。 艺术家个人网站 Instagram 在DoorZine上关于当代陶瓷读更多信息

东流不作西归水

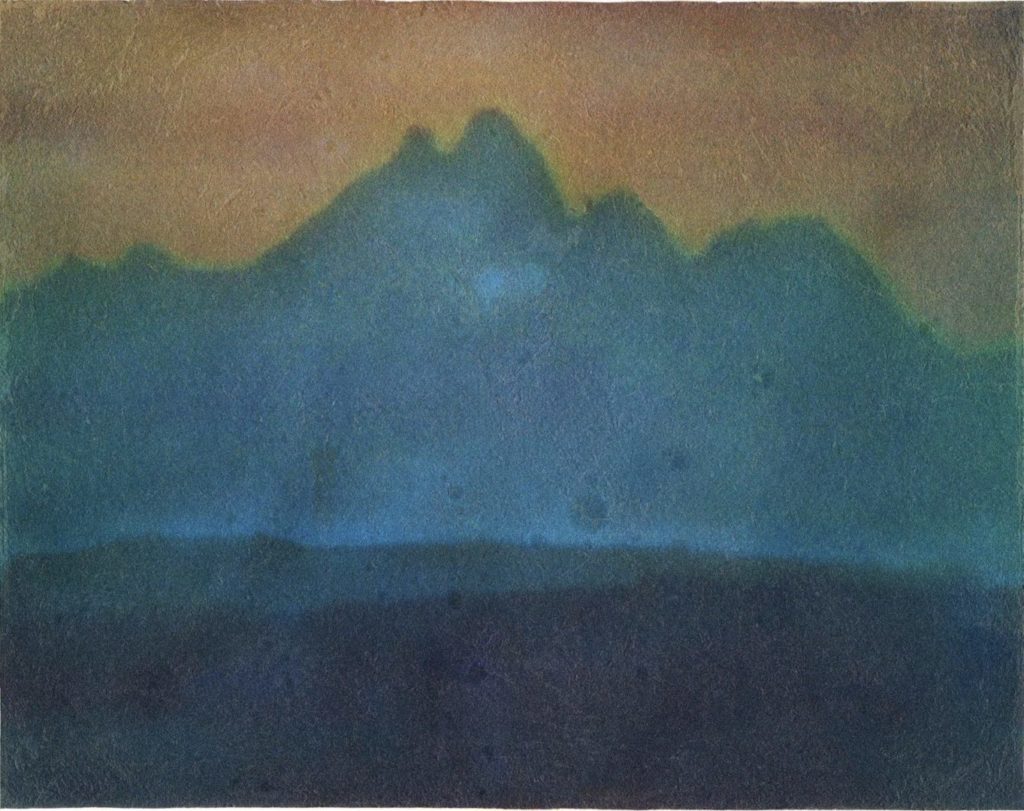

从中国传统国画的传承,至那些桃源乡般的景色在时间的长河中浮沉反复,到现今加速现代化的过程及其对自然和环境的影响,视觉上的叙事唤起我们对江河大川的记忆。从过去的20年中形成一股与河流共生的灵感源泉,且持续吸引着中国和世界各地的摄影师们。《东流不作西归水》聚集13摄影师对中国山水的阳光:杨泳梁、塔可、骆丹、秋麦、爱德华·伯汀斯基、庄辉、陈秋林、木格、刘珂、贾樟柯、张晓、陈荣辉、张克纯。 “东流不作西归水——摄影师的中国河流观察”*,展览由零零构思,并与黎静共同策划,此展览将作为2020年诺曼底印象派艺术节项目之一,在瑞米耶日修道院举行。该项目由Doors门艺文化事务监制,同时感谢滨海塞纳省相关部门的鼎力支持。展览画册(中法双语)将再现此次展览中的作品,收纳了对艺术家的独家采访。该书与Bandini Books出版社合作发行,于2021年7月15日起开始发售。 景观与沉思 与长江、黄河这两条中国最大河流相关的神话传说启发了许多中国的诗人、画家和书法家在创作上的灵感。在中国传统美学中,江川河流是中国国画的重要组成元素。山水常在文学作品中通过笔墨演绎,表现人与自然之间的和谐统一。 在传统古典画家和中国初期摄影的续写和传承之下,今天的艺术家们从传统的仪式感和文字中汲取灵感,拍摄着中国当代的河流景观。画面里人们凝视着不断变化的自然运动,与自然并肩通行,一切都充满宁静。 河流,见证历史的加速进程 工业化和城市化建设是20世纪下半叶的一个重大历史事件,它正在改变着中国的面貌,并对环境和气候产生影响。三峡大坝这项庞大的人类工程是在1994年-2009年期间,根据毛泽东在1950年代提出的想法建造的。它缓解了长江常年的水灾泛滥,并创造了世界上最大的水力发电厂。 同时也造成近200万人流离失所,超过1300处历史和考古遗址、15个城市和116个村庄被长江吞没。湖泊干枯,环境污染,山体滑坡… 这一工程对环境的影响是不可忽视的。重庆是一个拥有3200万人口(其中70%为农村人口)的城市,作为三峡大坝附近的城市,受益于大坝的建设,成长为西南地区最大的工业和商业中心。顺沿长江流域,摄影师们记录了工业化进程对中国景观、环境和社会的影响。 河流的故事 这是神话、诗歌、历史的交汇处,河流强烈的视觉力量激发着当代年轻艺术家的创作灵感,并唤起了他们的感知力。由小说引发的启蒙之旅到肉体的感知,在混沌中感知和寻觅美的存在与意义。河流多是自传体小说的构成骨架,抑或是在现实世界中滋养出抽象的作品: 身份认同,历史和景观的迷思。它的色彩与轮廓似乎永远笼罩在迷雾之中,不经意间显现在那些被滞留与幽魅的地方,使得那些河流的图像演化为超现实主义的诗歌。人为影响下异化的自然景观与河流的静态影像在这浮光掠影间共生。

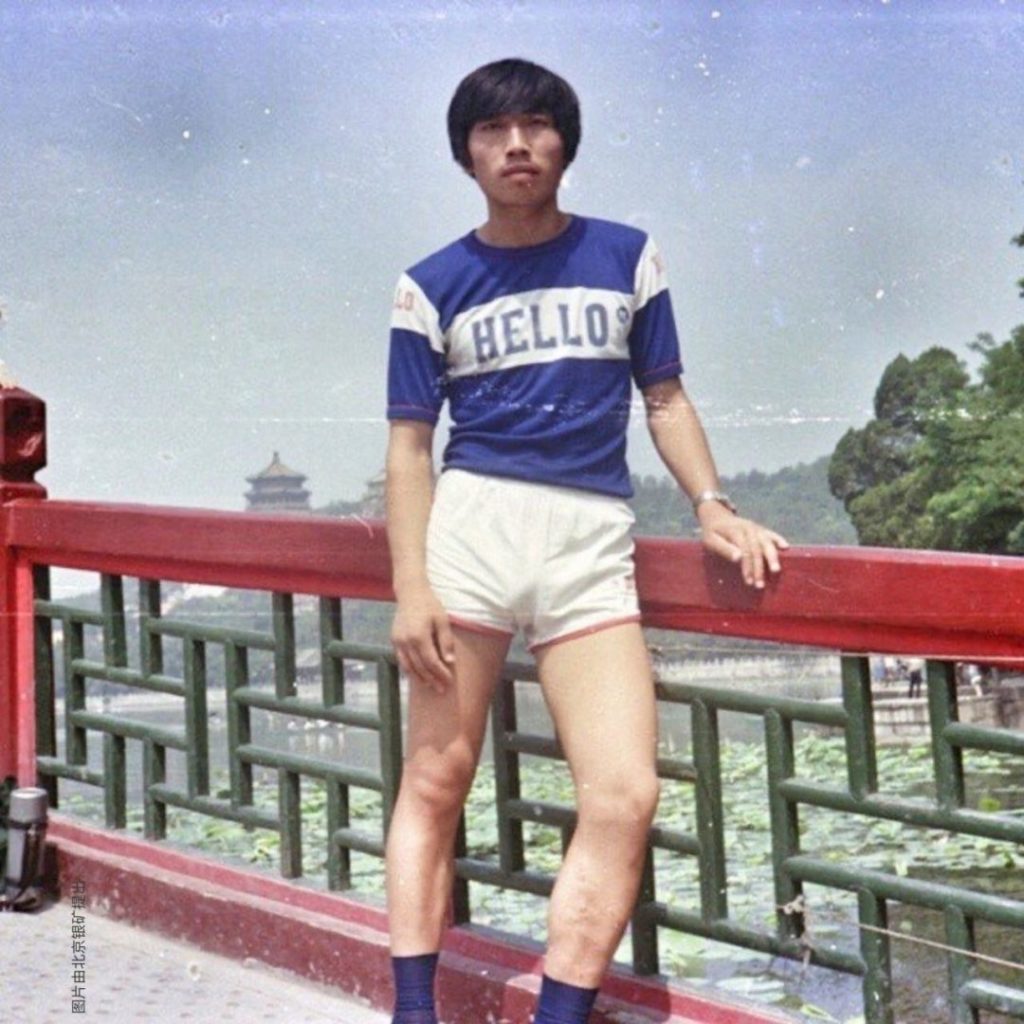

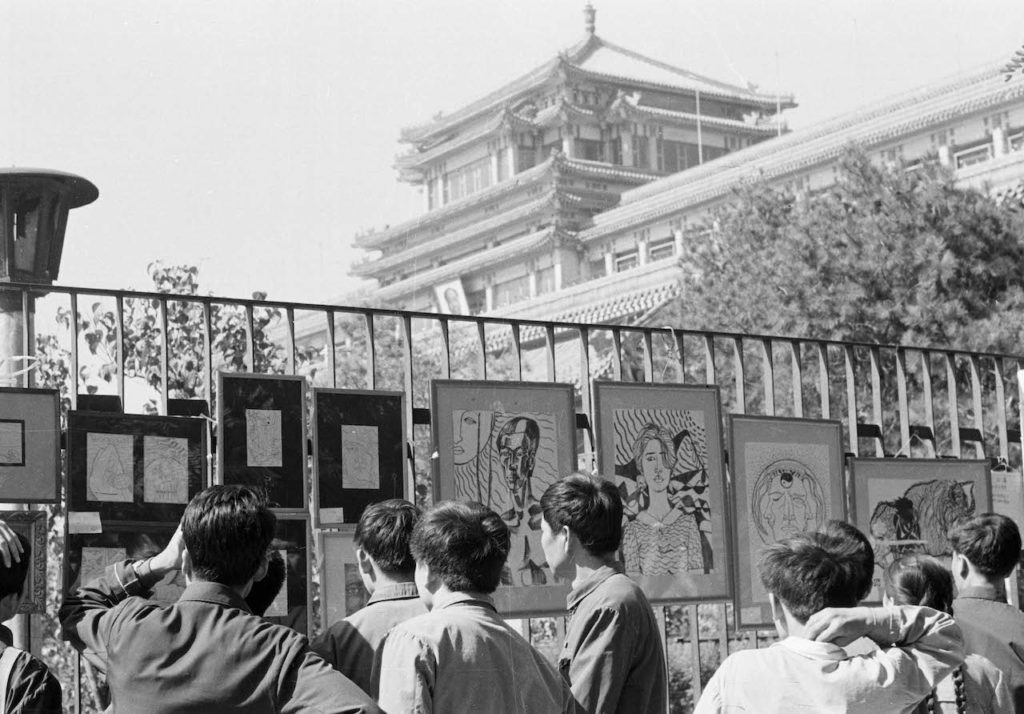

星星美展1979年-2019年 – 中国当代艺术的先驱者们

1979年, 这群自学成才的艺术探索者们将展览定名为“星星”,在向北京市美术协会提出正式画展申请被拒时,他们选择在中国国家美术博物馆的栅栏外举办一场露天展览。 彼时的中国刚刚走出毛时代——1976年社会主义的伟大舵手去世,“四人帮”倒台——在此期间的艺术理念常被冠以“为人民服务”的思想。之后,首都迎来了“北京之春”运动和邓小平同志刚实施的改革开放政策。 在”星星美展“及其作品被当局政府压收之前的三天内,这场未经政府官方授权的艺术展览吸引了3万多名渴望了解那些开放世界的北京群众,在这里他们可以看到150余件跳脱当时固有意识形态的艺术作品。这些作品分别由23位艺术家署名,以“为了艺术自由”为主题共同创作。与此同时,中国当代艺术诞生了。在接下来的日子里,直到1989年前,一些“星星”成员被迫选择了逃往异乡:黄锐去往日本,王克平、马德升和李爽去往法国,曲磊磊去往英国,艾未未去往美国……时至今天,这些艺术家仍是当今中国艺术的重要代表人物。 此次展览受到星星艺术基金会的支持。 特别鸣谢: 10号赞善里画廊(香港), Nathalie Obadia画廊(巴黎)

张晓 X 珑岱

摄影师张晓来自山东,家乡距离珑岱酒庄只有几公里远。本次,张晓通过寻找微妙的“碎片”来诠释这一地区。 他首先用水中浸泡过的宝丽来相纸捕捉图像,然后遵循一种类似于酿酒的程序将图像扫描并转移到纸上; 成片所呈现的颗粒感和不完美接近优质葡萄酒的质感。